災害時の情報ツールの活用に関する調査研究結果

令和7年7月9日、未来創造部門 篠田隆行教授(先端科学・社会共創推進機構)、阿部晃成特任助教らの研究グループは、LINEヤフー株式会社(以下、LINEヤフー)と共同で実施した、令和6年能登半島地震における情報ツールの活用に関する調査研究の結果を発表しました。

調査研究報告書について

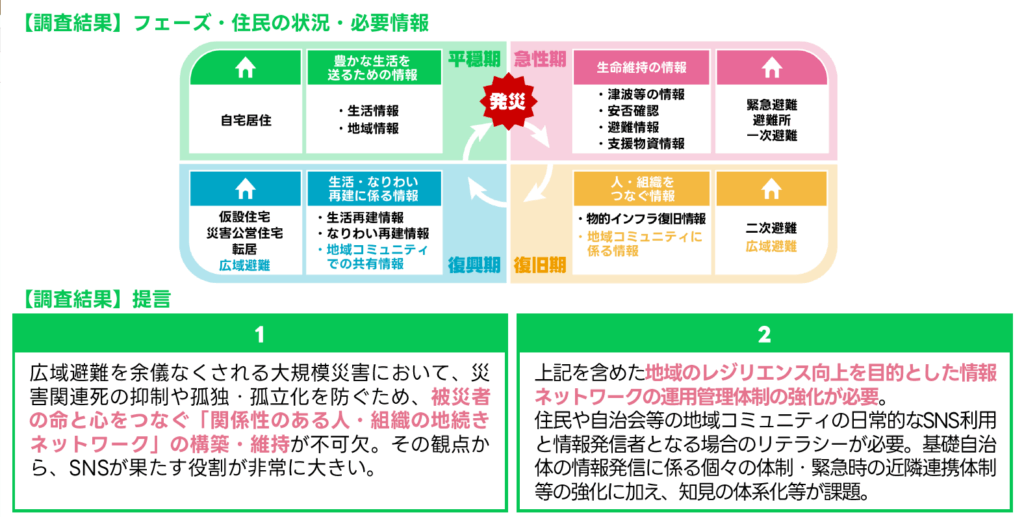

本調査研究は、被災地の住民および自治体担当者を対象としたアンケート等を元に、被災地における情報伝達の実態や課題、また自治体による情報発信手段等についてまとめています。

住民へのアンケート調査においては、発災後の情報に関する課題という設問で、およそ2人に1人が「情報を得られる人と得られない人で差があった」と回答するなど、”情報格差”に関する声があがりました。平時と異なる状況で、必要な情報をどのように得れば良いのかわからない、という人が一定数いたことが伺えます。

そのような中、集団避難における連絡手段の一つとして、LINEのグループトークやLINEオープンチャットが活用されていたことが明らかになりました。避難先での物資や炊き出し支援に関する情報がリアルタイムでやり取りされるなど、LINEを通じて、現地での情報共有が行われていました。また、自治体からは、LINE公式アカウントを通じて、避難状況や支援に関する公式な情報発信も行われていました。地震発生前後の情報源に関する設問では、発災前はテレビ、ネットニュース、新聞が上位にあがりましたが、発災後はテレビに次いでLINEが2位という結果になっています。

LINE公式アカウント事例集について

能登半島地震の発生時、神戸市の職員が主に情報発信の支援を目的として石川県珠洲市に派遣されており、神戸市と珠洲市により、実際に住民に配信をしたLINE公式アカウントでのメッセージを600点、画像を36点、計636点の素材を掲載した事例集がLINEヤフーWebサイトで公開されています。「LINEスマートシティ推進パートナープログラム」に参画している自治体がダウンロード可能です。

LINEヤフー事例集(LINEヤフー Webサイト)